YOSHIKIが日本初ワインプロジェクト発表!余市町で世界レベルのワイン造りへ

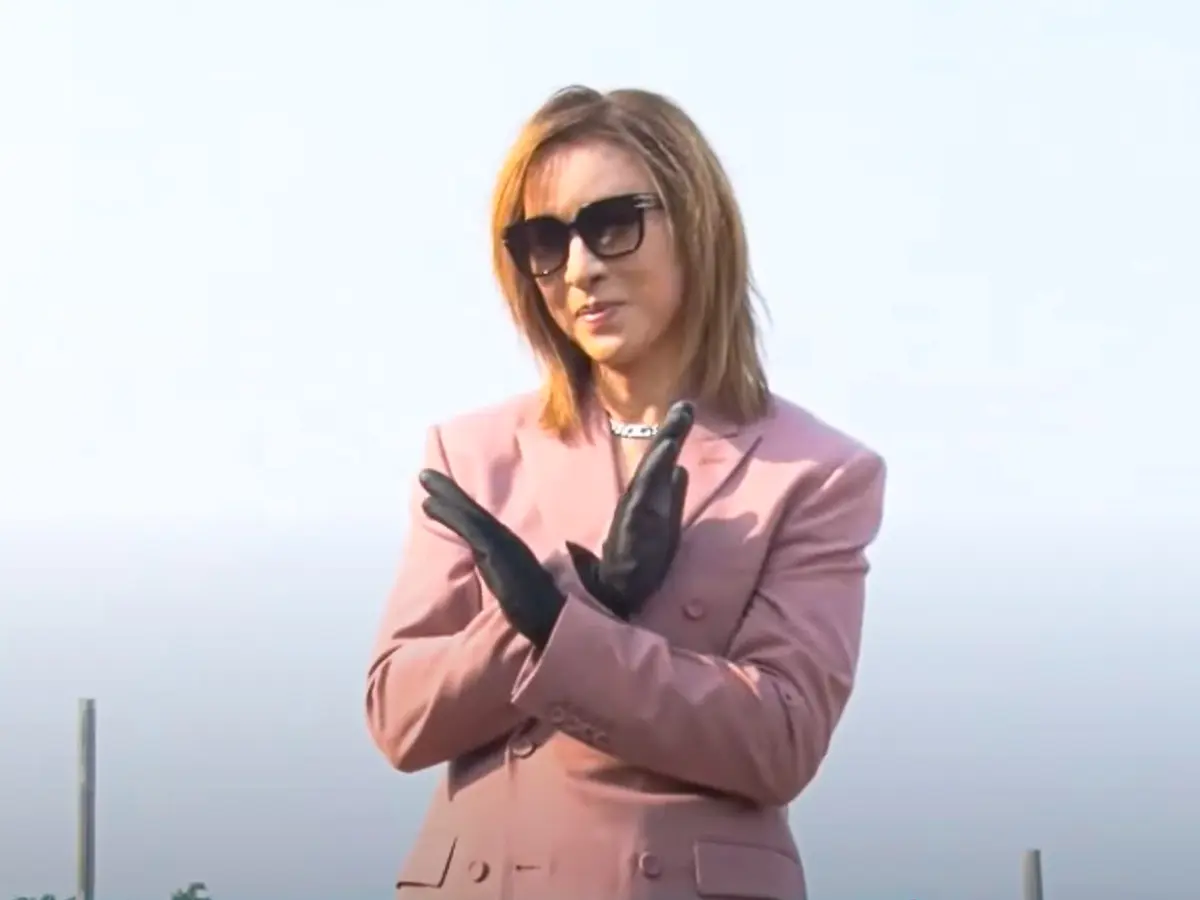

X JAPANのカリスマ・YOSHIKIが、ついに母国・日本でのワイン造りに挑戦することを発表した。2025年5月30日、北海道余市町で開催された歴史的な調印式は、日本ワイン業界に巨大な衝撃波を送った。15年間のカリフォルニア・ナパバレーでの経験を携え、世界的評価を受ける日本の天才醸造家との融合が実現。これは単なるコラボレーションを超えた、日本ワインの世界進出への壮大な挑戦の始まりである。

奇跡の邂逅:YOSHIKIが受けた「衝撃」

調印式でYOSHIKIは、感動に満ちた表情でこう語った。

「貴彦さんの作られたワインに出会った時にとてつもない衝撃を受けてまして、すごいクオリティのワインが出てきたっていう。天才だと思いました」

この言葉には、15年以上にわたってカリフォルニア・ナパバレーで"幻のワイン"と呼ばれる「Y by YOSHIKI」を手がけてきた稀代の芸術家の深い感銘が込められていた。2009年の誕生以来、ナパバレーの名門醸造家ロブ・モンダヴィ・ジュニア氏との協業により生み出されたワインブランドは、その希少性と卓越した品質で世界中のワイン愛好家を魅了してきた。

そんなYOSHIKIが「天才」と認めたのが、北海道余市町で革命的なワイン造りを続ける曽我貴彦氏だった。

日本ワイン界の神話的存在:曽我貴彦という男

曽我貴彦氏は1972年、長野県小布施町にある「小布施ワイナリー」の次男として生まれた。兄の曽我彰彦氏が継ぐ実家の小布施ワイナリーは、日本ワイン界で「ウスケボーイズ」として知られる革命児の一人として、日本ワインの新時代を切り拓いた伝説的存在である。

しかし貴彦氏は違う道を選んだ。東京農業大学で醸造学を学びながら微生物研究者をめざすも、ワインに惹かれて「ココ・ファーム・ワイナリー」を経て、2010年、余市町の登地区にある小高い丘の上にワイナリーを開いた。

彼が選んだのは、日本では「不可能」とされてきた挑戦だった。雨が降る気候ではいいブドウに育てることが不可能と言われているピノ・ノワールを、化学農薬・肥料、除草剤不使用で育てている。実はこれ、日本の醸造家に衝撃を与えたとても革新的なことなのだ。

世界が認めた「奇跡」:nomaが選んだ日本ワイン

2020年には、デンマーク・コペンハーゲンの世界屈指のレストラン「noma」のワインリストに日本で初めてオン。世界的な評価を決定的なものにした。「世界のベストレストラン50」で4度も世界一に輝いたこの伝説的レストランに選ばれたのは、「ナナツモリ ピノ・ノワール 2017」だった。

ノーマのソムリエであるAva Mees Listさんは、ドメーヌ・タカヒコのワインについて、「ジュラ、ブルゴーニュのワインとともに試飲したが、素晴らしフレーバーと葡萄の表現力であった!」と述べている。

これは単なる評価を超えた歴史的快挙だった。フランスの銘醸地ブルゴーニュやジュラと肩を並べる品質として認められたのである。

「土」と「うま味」で世界に挑む独自哲学

大地の恵みから唯一無二のワインを造りあげる曽我さんの、醸造の哲学を紐解く。キーワードは「土」と「うま味」だ。

調印式で曽我氏は、その哲学を熱く語った。

「ワインは芸術なんですよね。音楽とも似てるし、陶芸とも似てるし、絵とも似てるし、本当に美しい物を造るべきだと思う。工業製品ではない。僕はワインで日本の美しさを表現したいんですよね。奥ゆかしさもそうですし、複雑さもそうですし、微生物からもたらすearthy(アーシー:土っぽさ)を含めて、日本の自然の美しさをワインでうまく表現する」

農園にはピノ・ノワールのみが植えられており、現在は13系統全てを有機栽培にて栽培している。醸造はぶどうをタンクに直接入れ、自然の発酵が起こるのを待つ野生酵母、完全全房発酵が特徴。

この革新的なアプローチは、フランス・ブルゴーニュの伝統的手法を日本の風土に適応させた独自の進化形だった。世界的にも珍しいという余市の気候、そこで培われた土壌の個性を最大限に引き出し、ワインという嗜好品を通じて「誰もマネできない世界」に到達するために、日々、思考と試行を繰り返している。

30年の海外生活が生んだ壮大なビジョン

YOSHIKIの日本ワインへの想いは、30年におよぶ海外生活の中で静かに育まれてきた。

「僕はアメリカに住んで30年ぐらい経つんですが、常に日本人として日本のことを気に掛けてきたんですが。いつか自分でも日本から、僕は日本人として音楽も作ってますが、ここで何か貢献できればっていうのを常に思ってきた」

この深い愛国心と故郷への想いが、今回の歴史的プロジェクトの原動力となっている。

「日本に関してはいろんな課題も抱えていると思うんですね。例えば、人口が減少している少子高齢化とかいろんな問題もあると思うんですが、そんな日本から、世界に出れる1つの物になることを確信しました」

地域創生への壮大な挑戦

このプロジェクトが単なるワイン製造事業を超えた意義を持つのは、地域創生という壮大な目標を掲げているからだ。

曽我氏は熱を込めて語った。

「余市町に住む人々、農業をやってる方、若い子たちがこの町にプライドを持っていただきたいですし、誇りを持っていただきたいですし、この町に住みたい、この町で暮らしていきたいと思ってほしいです。少子高齢化になってきて、人口がどんどん減る中、余市町も人がどんどん減ってるんですよね」

製造を担当する「フィールドオブドリームスワイナリー」の井内由佳代表取締役も、農業の未来への強い想いを語った。

「農業から離れて都会に出て行く若者が多い中で、今私どもも福岡、神奈川などからワインを造る過程で働く若い人たちが集まってきてくれてまして、YOSHIKIさんが余市にお越しいただいて注目されることによって、また農業の担い手である若者が農業を見直して頂ければ」

余市町の齊藤啓輔町長は、このプロジェクトの文化的意義を強調した。

「YOSHIKIさんは長年にわたり世界の第一線で活躍されてこられた音楽家であり芸術家です。YOSHIKIさんの楽曲の数々は時代と国籍を超えて多くの人の心を動かし、癒し、そして希望を与えてまいりました。ワイン作りは静かな取り組みの中にも、地と語り、風を読み、季節を感じながら、究極の逸品を作るという、心の震える作業であり、まさにアートオブライフだと思います」

「天才×天才」の化学反応

このプロジェクトの仲介役を務めた株式会社アウトソーシングの土井春彦氏は、二人の天才の出会いの意義を次のように語った。

「YOSHIKIさんはナパっていう、晴れの日が多い、非常に熟したワイン、葡萄ができるんですが、それを最大限パフォーマンス出されてるというところに非常に感激いたしました。一方で貴彦さんは、日本は微生物とかバクテリアを大事にされて、旨味、それとだしっぽいっていう、まさに日本料理に合うワイン作りをされてるというところに感銘を受けまして」

「このナパと日本のワイン作りの天才が融合したらどんなワインができるだろうと、最初はそういう興味から、お二人に話を持ちかけました。ところが、お二人と話してると、良いワインを売りたいとかそういうところを超えて、過疎化とか認知度、そういうものに課題があるんですが、そのお二人が融合されることによって、それらの課題が解決されるんじゃないか」

ピノ・ノワールで挑む新たな境地

製造予定のワインについて、YOSHIKIは明確なビジョンを示した。

「今のところピノノワールというのが多分軸になると思います。もし可能であれば、ロゼとかの開発も一緒にさせて頂けるととても光栄に思います」

調印式で曽我氏のロゼワインを試飲したYOSHIKIは、その品質に驚きを隠せなかった。

「先程飲んだロゼワインは凄い高級なロゼワインを頂いて、そういった事も考えられるのではないかと思っています」

曽我氏からは、この協業への期待が語られた。

「期待は本当に無限っていうぐらいに本当に非常に期待はしてるんですけれども、色んな話をしながら、僕の中にある一つ上の「美」に是非トライしてみたいと思ってますので、よろしくお願いします」

量より質、芸術としてのワイン造り

YOSHIKIは、このプロジェクトの哲学を明確に示した。

「量産を目指すというよりもいかにこの素晴らしいワインを広げていけば良いか。夢は無限大に考えていますので、まずは素晴らしいものを作るという事から始めて、それをどれだけ広げられるか、それに自分がどれだけ貢献できるかという事だと思います」

この姿勢は、カリフォルニアでの経験に裏打ちされている。

「例えばカリフォルニアのナパで火災があった年というのは、その年は出さない年もあったりあえてですね。それはやはりプライドもありますし、まずは素晴らしいものを作るという事から始めて」

世界に響く日本の美

YOSHIKIは、このプロジェクトが持つ世界的意義について熱く語った。

「このワインのクオリティ、貴彦さんが作られたクオリティというのは、世界中の高級ワインを飲んで来ましたが、その中でも十分に戦える素晴らしいワインだと思っています。日本からの、日本のワインの世界進出、僕からするとYOSHIKIさんのワインの日本進出なんですが。そしてこのコラボレーションの世界進出、日本の市場もそうだと思うんですが。それがまずそれをきっかけになって、この日本という国が、これからちょっと大げさになりますが、世界に打って出れるようなことに貢献できれば」

歴史の目撃者たち

調印式には、東京から多数の報道陣が駆けつけ、この歴史的瞬間を見守った。YOSHIKIは感謝の気持ちを表した。

「こうやってこういう場を皆さん本当に感謝しています。東京からも多くの記者の方に来ていただいて本当に感謝しています」

式の最後に、YOSHIKIは北海道への愛情を込めてこう語った。

「ちなみに僕北海道好きなんです。コンサートではあまり来た事無いんですが、去年ちょっと一瞬だけ知床に来たんですが、食事も美味しいですし、自然もですし、何かまたこういう機会が与えられていただいたので頻繁に来ようと思っています」

新時代の幕開け

2025年5月30日、北海道余市町で開催された調印式は、単なる業務提携の発表を超えた歴史的瞬間となった。30年の海外生活を通じて世界的アーティストとして活動してきたYOSHIKIと、日本の風土を深く理解し革新的なワイン造りで世界的評価を受ける曽我貴彦氏。

この二人の出会いは、日本ワイン業界に新たな可能性をもたらすだけでなく、地域創生、農業振興、そして日本文化の世界発信という多面的な意義を持つプロジェクトの始まりを告げるものだった。

余市の丘陵地帯に広がるブドウ畑で、間もなく始まるYOSHIKI専用区画での栽培。そこから生まれるワインは、日本の新たな誇りとして世界に羽ばたいていくことだろう。この壮大な挑戦は、まさに「Y by YOSHIKI」ブランドの新章の始まりであり、日本ワイン史に刻まれる記念すべき一歩となるはずだ。